こんにちは、みっくす!編集部のデイジーです。

今回は発達障害を持つ我が子の紹介をしていきたいと思います。

小さいころどんな様子だったのか、そして今抱える課題についてざっくばらんにお話しをします!

ちなみに下の子が幼稚園年中になるタイミングで流山市へ引っ越しをしているので、それまでは別の地域で暮らしていました。

うちの子の場合なので、参考程度に読んでいただけたらと思います。

小さな違和感はあったけど…1歳半検診の様子

小さな小さな違和感は、離乳食を始めたころから何となくモヤッとしたものがありました。

でも2歳差の2人の子どもの育児をしていた当時の私は、気に留めておくほど毎日を優雅には過ごせていません。

ただただ、めいいっぱいのワンオペ育児をこなしていました。

市の1歳半検診。

周りのお友達は泣きながらでも普通に走っているのに、両手をバンザイしながら私に向かって走ってくるわが子。

バンザイの両手上げの状態は、体のバランスを思いっきりとっている証拠です。

他の子よりもへたくそな走り方を見て違和感を感じたので、診てくれていた先生に「大丈夫ですか?」と聞いたら「こんなものですよ」と言われ、

少しの不安を抱えたまま最後の看護師さんに相談する部屋で「離乳食を口から出してしまうのでミルクをフォローアップにできない」・「歩くのが遅い」などど話しましたが、

それも「まだ1歳半だから」で終わりました。

転機はたまたま行った小児科医の一言!総合病院に行って世界が変わった

1歳半検診が終わったものの、不安で見過ごすことができない私。

予防接種のためにいつものかかりつけ小児科に連絡すると予約がいっぱいでとれず…

「ここの病院、なんでも話聞いてくれるからとりあえず行ってみれば?」

たまたま予防接種のために受診したいつもと違う小児科医に、子どもの相談するとそう薦められて知った小児専門の総合病院。

そこで初めて、下の子どもに【発達障害がある】ということが確定されました。

前から感じていた「あれ?」は当たっていた!と確信に変わった瞬間でした。

ママの「あれ?」という“ちょっとした違和感”はいつの時代もあながち間違えではない……

不思議な安堵感・前向きな気持ち

「お母さん、よく気づきましたね」

総合病院でのリハビリ科の主治医の一言が今でも忘れられません。

歩き方などをみて感心したように主治医が言ってくれました。

歩行がへたくそで、2歳過ぎてもずっとベビーカー…

そのベビーカーも座ってはいたもののフードをガチャガチャやっていたので、

とっくの前に壊れている可哀そうなベビーカー…(笑)

でも子どもにとっては居心地のいい自分の空間です。

【発達性協調運動障害】略してDCD、DCDの疑い…それが最初につけられた子どもへの病名でした。

総合診療科(小児科)・リハビリ科・児童精神科の3科を回り、発達検査をした結果、

【自閉症スペクトラム(ASD)の疑い】も加わりました。

はっきりした病名をつけないという方針があるらしく、

“疑い”ではあるけれど自分の中では「そうだろうな」という思いが。

その時は不安とか憤りとかそんなことはなく、不思議な安堵感と、

成長させるためにどうしようか?というような前向きな気持ちしかありませんでした。

きっと私がすごくポジティブだから…とか思う方もいるかもしれませんが、決してそうではなく…

診断が下るまでに「なんで?」「やっぱりおかしい…」と自問自答していたり、

外での目立つ行動や、店員さんの心無い言葉に「すみません」とたくさん謝って謝って思うようにできない育児の日々。

つらいことがそれなりにあって傷ついていたから、ホッとして胸がいっぱいでした。

主治医の前で思わず「やっぱり」と…躾のせいではなかった、そう思えて泣いたのを覚えています。

違和感ってどういうの?

ここで当時思っていた“違和感”を少しご紹介します。

- つかまり立ちをしてからが長い

- 抱っこひもで抱っこをしていると、反り返ってイナバウアーみたいに周りを見ている

- 買い物時、商品棚の商品をすぐに手を伸ばしてつかんでしまう

- 離乳食がなかなか進まず口に入れては出してしまう

- 歩行がとにかく下手で歩いては転び、外出は歩こうとはことはせず常にベビーカー移動だった

- 偏食がひどく、特定の食べ物しか食べなかった

- 高いところが好きなのか、良くテーブルや棚などに上っていた

3歳くらいまではこのくらいでした。

ただ、言葉も早く、やり取りに全く不自由や引っ掛かりはなし。

なので、“後で思い出していれば”レベルでの感じ方です。

幼稚園生以降は集団生活から、大きな事柄が顕著に出始めたような気がします。

大きくなってからの困り感

大きくなったことによりなんで嫌なのか、親も分かってきたので理由も一緒にあげます。

- トイレができないのでおむつが外せない

→嗅覚過敏、閉塞感が苦手、知らない場所が苦手 - 園服が着替えられない

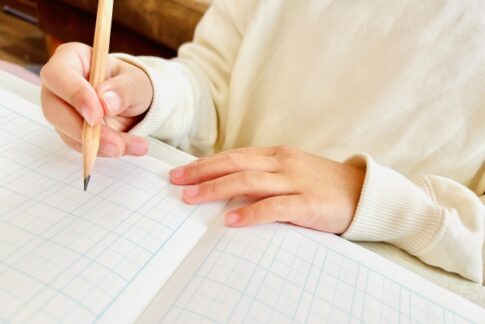

→DCDの手先の不器用さからくるボタンが留められない、靴下がはけないなど - 名前が書けない

→DCDによる眼球運動が弱く文字が追えない

最後の名前が書けない…においては小学校にあがり、学習障害(LD)であることが発覚しました。

うちの子はLDの中でも、読み書き障害と呼ばれるものが強く、音読ができない・板書ができない・文章理解ができない・文字が書けない…があります。

幼稚園で習う「あ・い・う・え・お」なども、線と線の交わりがあるとどういう書き方なのか、

どういう形なのかが見えづらいそうです。

学校に上がって漢字は致命的でした。

学校問題どう向き合った?就学前検診と入学時の話

名前も思うように書けずついに卒園を迎えたわが子…

それ以上にオムツが取れない!トイレがいけない!という大問題を抱えたまま小学生に。

入学前にある就学前検診をはじめ、あらゆる方法で学校の先生にアプローチしました。

まずは流山市教育委員会に「支援級にするか、普通級にするか」の相談。

うちの子は可もなく不可もなく…一見、そんなものだよ子どもはゾーンでした。

基本的に各家庭の意見が尊重されるので、

とりあえずは普通級でやらせてみようか…そんなところに落ち着きました。

1番の決め手は子ども自身が「お友達がいっぱいいる方がいい!!」との意思があったからです。

そこからは学校にアプローチ!

「うちの子は発達障害があります」と就学前検診の時に校長先生と面談しました。

次に、担任の先生がいつ決定するかを聞いて、決まった後すぐに面談を電話で申し込みました。

入学式の翌日が面談日と決まり、担任の先生に「トイレができないこと」・「平仮名とカタカナが書けないこと」など特性を伝え、どう解決していくかを一緒に考えてもらいました。

長くなったので、続きはまた次の金曜日に!

次は学校での生活、合理的配慮など実際に学校生活を送る中での出来事などを綴っていけたらと思っています。

上の子の場合は定型発達のいわゆる健常児なので、斜め上の出来事に頭を悩ますことはなかったですが…

てんやわんやで愉快な学校生活を送る下の子ども(笑)

また次回もデイジーの日常にお付き合いください!

コメントを残す