みっくす!編集部のデイジーです。

私が最初に「あれ?」と子どもに思ったとき、どこに何を相談すればいいの?病院?って困った記憶があります。

そこで今回は、そんな疑問も抱いた時の道しるべになれば!と思いました。

どうしたらいいのかな~?のモヤモヤが少しでも軽くなったらいいなと思います!

発達障害かも?と思ったら…「小児科」や「発達外来」が入口に

■ 小児科は“入り口”になることも

最初は、普段通っているかかりつけ小児科で相談するのもひとつの手です。

「うちの子、他の子とちょっと違うかも…」

そんな違和感や心配がずっと引っかかっている保護者の方も多いと思います。

お子さんの発達に関する不安がある場合は、まずかかりつけの小児科医に相談してみましょう。

我が子は以前の記事で書いたように、近くの小児科からの案でした。

「悩むのであれば、小児専門の総合病院で聞いてみれば?」と言われて、紹介状を書いてもらい、予約して行きました!

- 小児神経科

- 小児精神科

- 発達外来(大学病院や専門のクリニック)

特に、言葉の遅れ、落ち着きのなさ、極端なこだわりなどがある場合は、早めの相談が◎。

診断だけでなく、療育や支援につなげる道もひらけてきます。

本格的な診断や検査となると、以下のような専門的な診療科へ紹介されることが多いです。

■ よくある診療科の違い

| 診療科名 | 対象・特徴 |

| 児童精神科 | 子どもの発達やこころの問題全般を扱う。発達障害の中核的な診療科。予約が取りにくいことも。 |

| 小児神経科 | 発達や神経系(てんかん・言葉の遅れなど)に特化。MRIなどの検査を行うことも。 |

| 小児心療内科 | ストレスや情緒面からくる不調に対応するが、発達障害も診るところもある。 |

| 発達外来 | 病院によって名称はさまざま。総合的に発達の評価・診断を行う専門外来。 |

病院で何をしてくれるの?

- 医師との問診

- 発達検査(WISC、新版K式など)

- 必要に応じて療育への紹介、診断書の作成

- 保護者の相談対応や情報提供

診断の有無にかかわらず、「今の状態を客観的に見てもらう」だけでも大きな意味があります。

気軽な相談場所として、通院してもいいと思います!

また、客観的に状態を見ることによって、幼保小中などの教育機関先にも説明がしやすくなるメリットもあります。

我が子は最初は小児専門総合病院の総合診療科(小児科)へ案内されました。

それと同時に、歩行が難しかったのでリハビリ科へ案内されました。

そこで、発達性協調運動障害(DCD)と判断がついたので、児童精神科へも行くことに。

1つの総合病院で3つの科とOT(作業療法士)のところを1日で回っていました。

地域の相談所や、発達障害などのNPOや市民団体を頼るのも〇

病院の前の敷居は高いと思うこともあるかもしれません。

そんな時は、各地域の相談所または、各地域で活動するNPO団体や市民団体に相談をしてみたりするのもいいと思います!

色んな人のリアルな話を聞けたりするので、情報を得られることも。

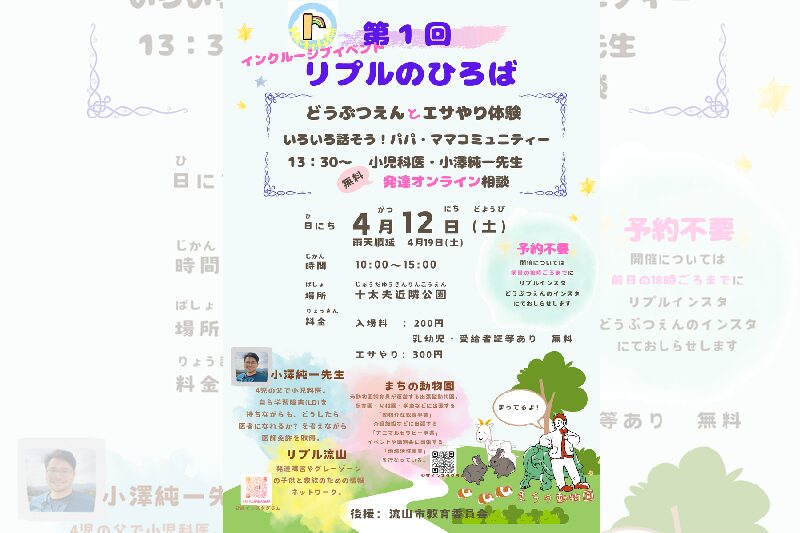

そういった団体がイベントを開催していたりもするので、行ってみるのもいいかもしれません。

そこで同じような悩みを持った人達と出会えて、分かり合えるとホッとするところもあると思います。

色んな出かけやすいイベント情報も、ここ“みっくす!”で発信していくのでチェックしてみてくださいね!

コメントを残す