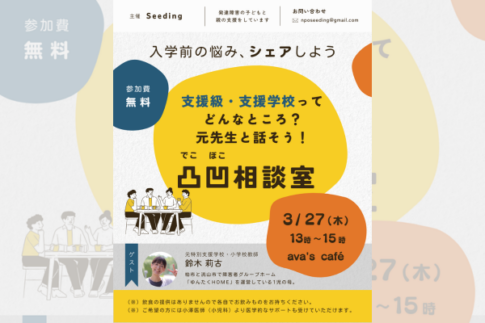

「支援級と支援学校、うちの子にはどちらが合っているんだろう?」 そんな悩みを持つ保護者のために、Seedingが開催した「凸凹相談室」。

支援学校や支援級での勤務経験を持つrico先生(鈴木莉子さん)をゲストに招き、保護者のリアルな疑問に答える公開収録を行いました。

この記事では、その内容をギュッとまとめてお届けします。

支援級と支援学校、何が違うの?

支援級は、通常の小学校に設置されている特別支援のクラス。

時間割は通常学級と同じで、午前4時間・午後2時間授業があります。

一方で支援学校では、朝の会や日常生活の支援が手厚く、授業は午前2コマ・午後1コマほど。給食も4時間目に設定されるなど、全体的にゆったりとした時間配分になっています。

授業のスタイルも異なります。

支援級では、国語や算数などは通常学級と連携しながら進める場合もありますが、支援学校では習熟度別にグループ分けされ、子どものペースに合わせた個別対応が中心です。

音楽や体育などは、支援学校では一斉指導で行われ、ミュージックパッドやサーキット運動など、子どもが楽しく学べる教材が豊富に用意されているのも特徴です。

よくある保護者の悩みとは?

莉子先生によれば、支援級の保護者からは「将来、普通の中学校に行ける?」「社会に出られる?」といった漠然とした不安が多く寄せられるそうです。

一方、支援学校の保護者からは、「今の問題行動にどう対応すればいい?」「学校はサポートしてくれるの?」という“いま”の困りごとが中心とのこと。

面談は年に3回程度個別で設けられます。

時間の中でたくさんの情報を共有するのは難しいからこそ、保護者側も事前に聞きたいことをまとめておくのがポイントです。

進路を決める“就学相談”とは?

就学相談は、どの支援が必要かを話し合う大切なステップ。

柏市では2月から、流山市では4月と5月に説明会が行われます。

流れとしては、

- 就学説明会への参加

- 発達検査の受検

- 支援級/支援学校の見学

- 教育委員会との面談

- 最終決定

というのが基本。

発達検査は医療機関や通っている施設で既に受けている場合、同じ検査を繰り返せないこともあるので注意が必要です。

知っておきたい支援制度

保育園から高校まで使える「保育所等訪問支援」という制度をご存じですか?

これは、専門の相談員が園や学校に訪問し、子どもの状況に応じたアドバイスをしてくれる仕組みです。

ただし現在、相談員の数が足りていないのが実情。

相談支援事業所を通じて、できるだけ早めに相談員をつけておくことが勧められています。

子どもへの伝え方、どうする?

「なんでぼくだけ支援級に行くの?」「どうして違うクラスなの?」 そんな問いに、どう答えるかは悩みどころ。

莉子先生のおすすめは、「あなたの得意なところをもっと伸ばすためのクラスなんだよ」という伝え方。

子ども自身はあまり障害を気にしていないことも多く、保護者の不安が伝わりすぎないようにすることも大切だといいます。

最後に:どちらを選んでも“正解”です

支援級でも、支援学校でも、どちらを選んでも“正解”です。

「学校は、来てくれた子どもをどう支援するかを考える場所。

だから保護者の決断を尊重したい」とrico先生は話します。

一番大切なのは、家族と本人が納得して選ぶこと。

迷いながらでも、一歩ずつ歩んでいく保護者の皆さんを、私たちSeedingはこれからも応援していきたいと思います。

詳しくは、Instagramの投稿にも残してあるので見てみてね↓

コメントを残す